はじめに

Maker Faire Tokyo 2025 に向けて、ボードゲーム「通信パンク」のカード用イラストを担当しました。この記事では、やったことや工夫したことをサクッと振り返ります。

ちなみに「アグロ」ってなに?

「アグロ」はカードゲームの用語です。低コストのカードで短期決着を狙うスタイルを指します。今回は工数とスピードを重視したので、「アグロ作画」と名付けました。

体制と役割分担

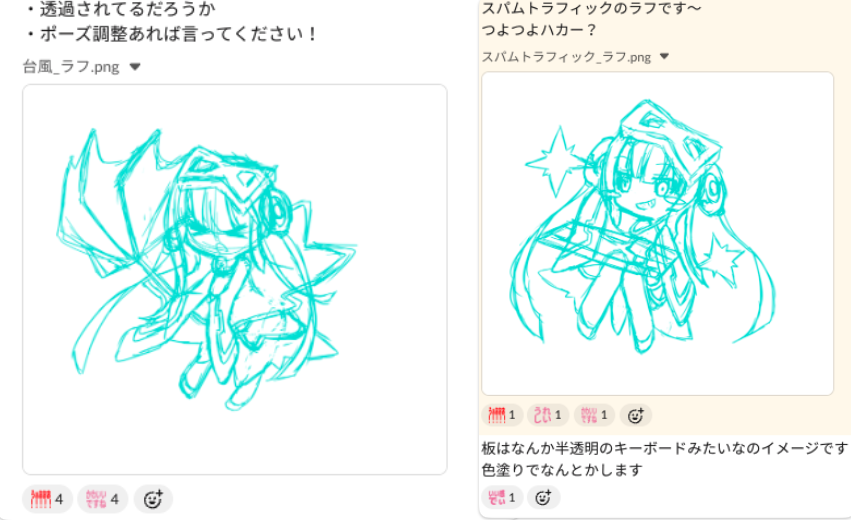

- ポーズや全体デザインの提案:西野さん

- レイアウト、背景、配置、書体など:西野さん

- キャラクターの描き起こし(イラスト):ムサシ

担当をはっきり分けたおかげで、迷いが少なくて進みが速かったです。イラストに集中できたのが効きました。ありがとうございます!

表現方針:カードで映える「2〜3頭身」

カードサイズで“パッと可愛い”を狙って、2〜3頭身のデフォルメで統一。小さな面積でも情報が潰れにくく、視認性と個性のバランスが取りやすいのがポイントです。

制作プロセス(戻り少なめで一直線)

今回はこの順で進めました。初期に方向性を合わせたので、大きな差し戻しはほぼなし。

1. ラフ作成

2. チームで方向性の合意(ここでズレを解消)

3. 線画

4. 色塗り

5. 西野さんがカード用にデザイン調整(レイアウトや背景、配置など)

6. 最終チェック

目指すものがチームで一致していて、互いの専門性をリスペクトできていたのがスムーズさの理由でした。

ツールと制作環境

リモート期にセキュリティチームへ確認してペンタブの利用許可を取っていたため、自前の液晶タブレットで描きました。自宅は Windows、会社は Mac と環境が違っていて、しかも液タブは少し古めだったのでセットアップはやや大変でしたが、最終的には“慣れた道具”に寄せる判断が正解で、制作スピードをしっかり出せました。

これがあると助かるポイント

- どんなキャラクターか

- 性格、年齢感、世界観、参照イメージなどがあると精度が上がります

- どんなポーズ・シチュエーションか

- 表情やアクション、場面の意図が分かると初動が速いです

この2点があるだけで工数がぐっと変わります。ラフや文字メモ、棒人間レベルでも伝わります。

かかり時間の目安(体感)|キャラクター指定の有無で変わる話

時間がかかる順はこんな感じです。

- 完全おまかせ

- デザインに指定あり(指定が多いほど短縮しやすい)

- 既存キャラクターの使い回し

“完全おまかせ”は自由度が高いぶん、方向性合わせに時間がかかりがち。逆に指定が多いほど、往復が減って仕上がりのブレも小さくなります。

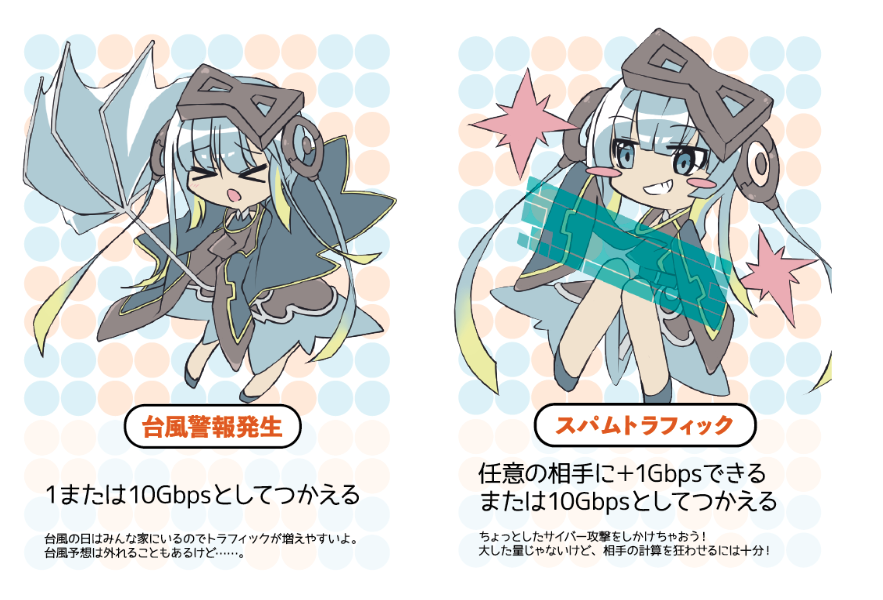

今回の判断:既存キャラクターを活用|キャラクター選定の理由

スケジュールがタイトだったので、既存キャラクター「BookBot ちゃんくん(としょだより、NIFTY Tech Book #1 にも登場)」を採用しました。

- 参考リンク

- メリット

- キャラクターデザイン案を決めるためのコミュニケーションの往復を短縮できる

- キャラクターデザイン側の微調整に他の時間を回せる

- 既にいるキャラクターなので、チーム内でイメージの整合がとりやすい

- 注意した点

- 「今回らしさ」をどこで出すかを先に決める

- 攻撃カードは悪そうにする

- 2Pカラーの差分を作る案もありました

- 直接的な表現ではなく間接的な表現にする

- 台風の影響で「トラフィックが遅くなる絵」ではなく、コミカルに「台風で困っている絵」を描く

- 攻撃カードは悪そうにする

- 配色、質感、目線の方向などの小さな差分でテーマの伝わり方が変わる

- 「今回らしさ」をどこで出すかを先に決める

結果として、短期間でも統一感と読み取りやすさを両立できました。

おわりに

役割をクリアにして、最初に「キャラ」と「ポーズ・シチュエーション」をそろえる。ラフ段階で方向性を固めて、段階的に仕上げていく。これだけで制作はずっと滑らかになります。またカードを作ることがあれば、チームで速くて可愛い“カード映え”を積み重ねていきます。

次回はリレーブログ最終回、西根さんの「アイデアが”形”になるまでの物語。自作カードゲームの印刷からイベント出展までを振り返る」です!