はじめに

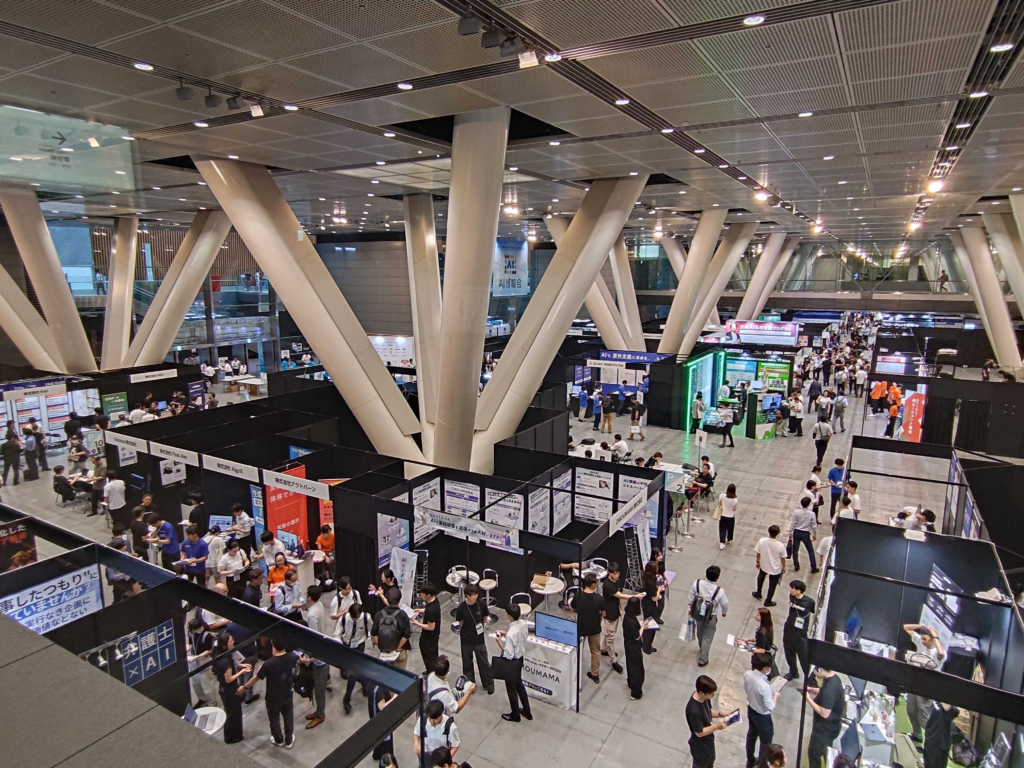

2年目社員の藤岡、山本です。2025年8月のAI博覧会 Summer 2025に参加してきました。近年急速に進化する生成AIの最新動向や活用事例を学ぶ絶好の機会となりましたので、その内容と得られた知見をシェアしたいと思います。

AI博覧会とは

AI博覧会は、国内最大級の人工知能技術の展示会・カンファレンスです。企業や研究機関による最新AI技術の展示、実践的な活用事例の紹介、専門家によるセミナーなどが行われる総合イベントです。基本的に年に2回以上(春・夏など)開催され、今回は2025年夏の開催となりました。 特に今回のSummer 2025は「生成AI社会実装元年」をテーマに、2022年末に登場し市場に大きな影響を与えたChatGPT以降、定着期に入った生成AIの実用的な活用事例に焦点が当てられていました。

なぜ参加したの?

私たちは社内の「AI活用推進プロジェクト」に参加しており、既存業務へのAI組み込みを加速させ業務効率を向上させる活動をしています。日々進化するAI技術の最新動向をキャッチアップし、具体的な活用事例を学ぶことで、自社での取り組みに活かしたいと考え参加しました。

ニフティで社外イベントに参加するには

藤岡・山本「AIにフォーカスしたイベントらしいので行ってみていいですか?」

上司「いいね、ぜひいってみてください」

弊社では技術イベントへの参加を積極的に推奨しており、ほとんどのイベント参加が認められます。得た知識を社内で共有することで、社内全体の成長にもつながり、技術力向上を重視する社風が根付いているのはニフティの強みだと思います。

AI博覧会現地の様子

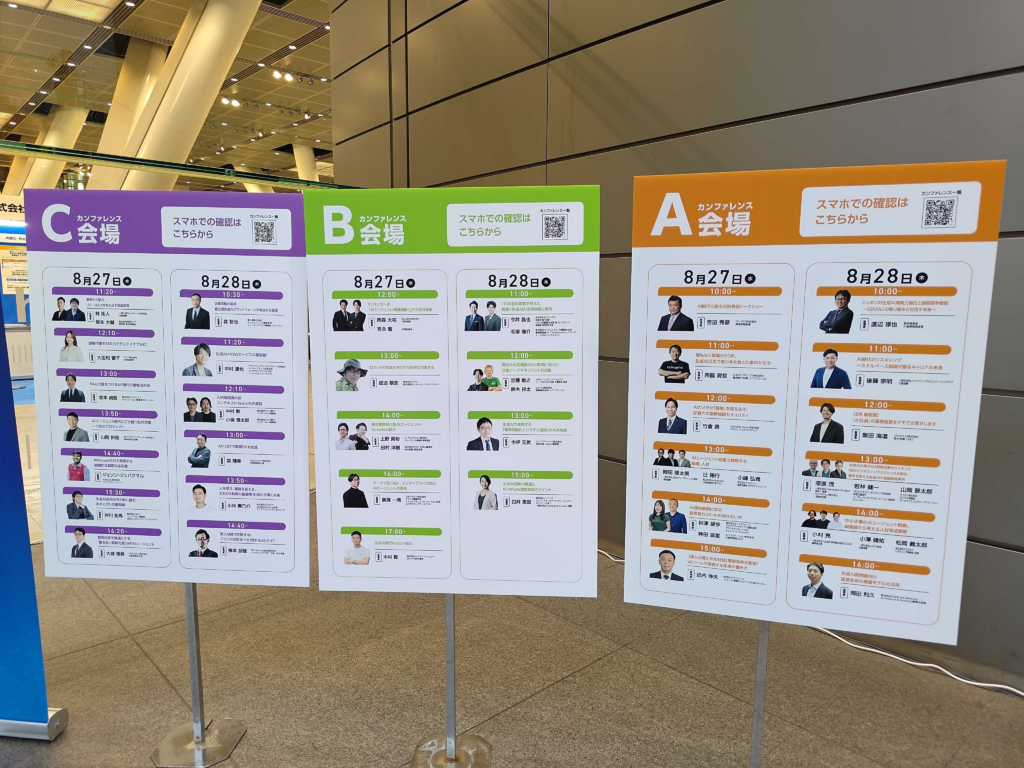

AI博覧会は東京国際フォーラムで2日間にわたって開催されました(8月27日・28日)。全日程参加し、様々なセッションや展示を見て回りました。 会場は大きく分けて「展示エリア」と「セミナーエリア」に分かれていました。展示エリアでは100社以上がブースを出展し、約200種類の最新AI技術やソリューションが紹介されていました。セミナーエリアでは約40講演が並行して開催され、パネルディスカッションも行われていました。 参加者は企業のIT担当者や経営層、エンジニア、研究者、学生など多岐にわたり、その数は2日間で約8,000名とのことです。AI活用への関心が高まっていることを実感しました。 参加者の服装は、企業ロゴ入りポロシャツやTシャツ、ビジネスカジュアルが中心で、会場は全体的にカジュアルでオープンな雰囲気でした。

プログラム

セミナーエリアでは、基調講演、テクニカルセッション、事例紹介、パネルディスカッションなど、様々な形式の発表が行われました。特に印象的だったのは冒頭の「生成AI大賞2024受賞企業のライオンとNECビジネスインテリジェンスが語る。業界を変える生成AIの価値創造事例」と題されたセミナーでした。

発表者は業界を代表する企業のCTOやAI研究者、そして先進的にAIを活用している企業の実務担当者など様々でした。特に実践的な活用事例の発表は、具体的な効果や導入時の課題なども率直に語られており、非常に参考になりました。

セミナーによっては満席になり急遽サテライト会場が用意されるセミナーも多数ありました。

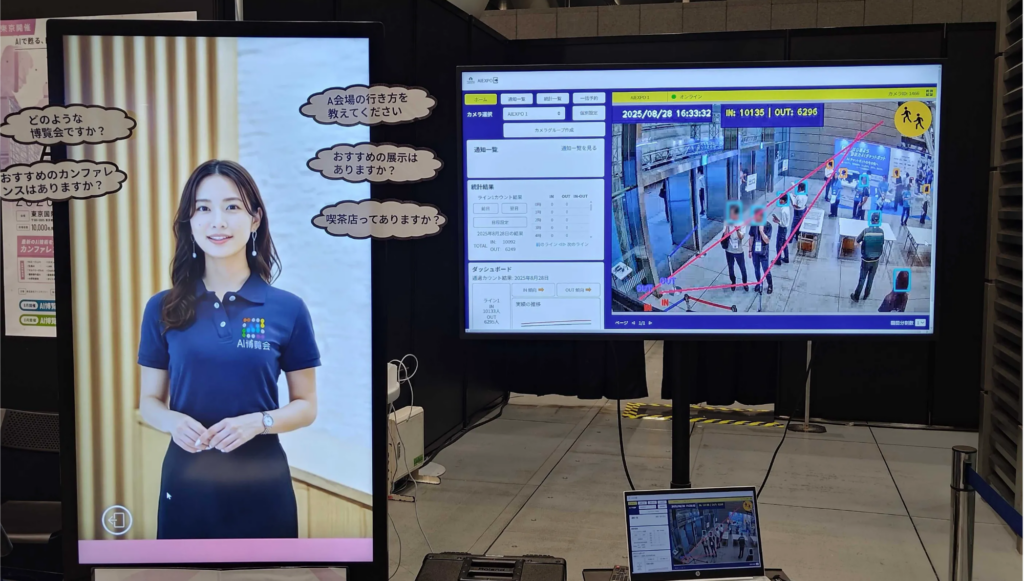

QAエージェント「笑理(えみり)」さん

HP内や会場入口ではQAエージェントのえみりさんがイベントに関する質問に回答してくれたりと、AIにフォーカスしたイベントらしい工夫も感じられました。

SNSでは「#AI博覧会」のハッシュタグで多くの投稿がされており、各セッションや会場の様子・感想などがリアルタイムでシェアされていました。

企業展示ブース

展示エリアには国内外のAI関連企業が100社以上出展しており、製品デモやユースケース紹介が行われていました。特に印象的だったブースを紹介します。

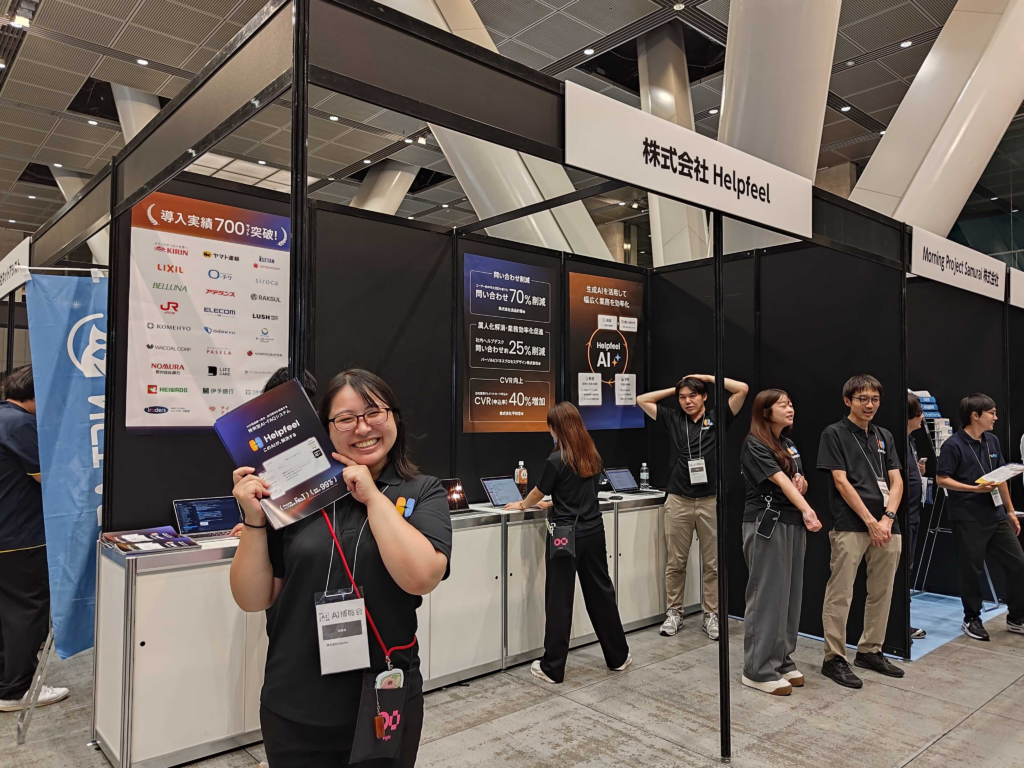

株式会社 Helpfeel

ユーザーが入力した曖昧な言葉や表現から意図を予測し、最も適切な質問や回答ページを提案する技術です。スペルミスや表記揺れ、漢字・ひらがな・カタカナの違いにも柔軟に対応し、入力途中でも候補を表示します。従来のキーワード検索よりも精度が高く、様々な言い回しでも求める情報に素早く到達できます。独自のアルゴリズムと高速検索エンジンを組み合わせ、FAQページの自己解決率向上や問い合わせ削減に貢献します。

株式会社 ソフツー

コールセンターなどの受電業務においてAIが一次受付を担当したり、AIがお客様の問い合わせ内容を要約し適切な管轄部門への取次を行ったりするというサービスが紹介されていました。

ニフティでは自社でコールセンターを運用しているため、自社の課題と照らし合わせながらお話を聞くことができました。

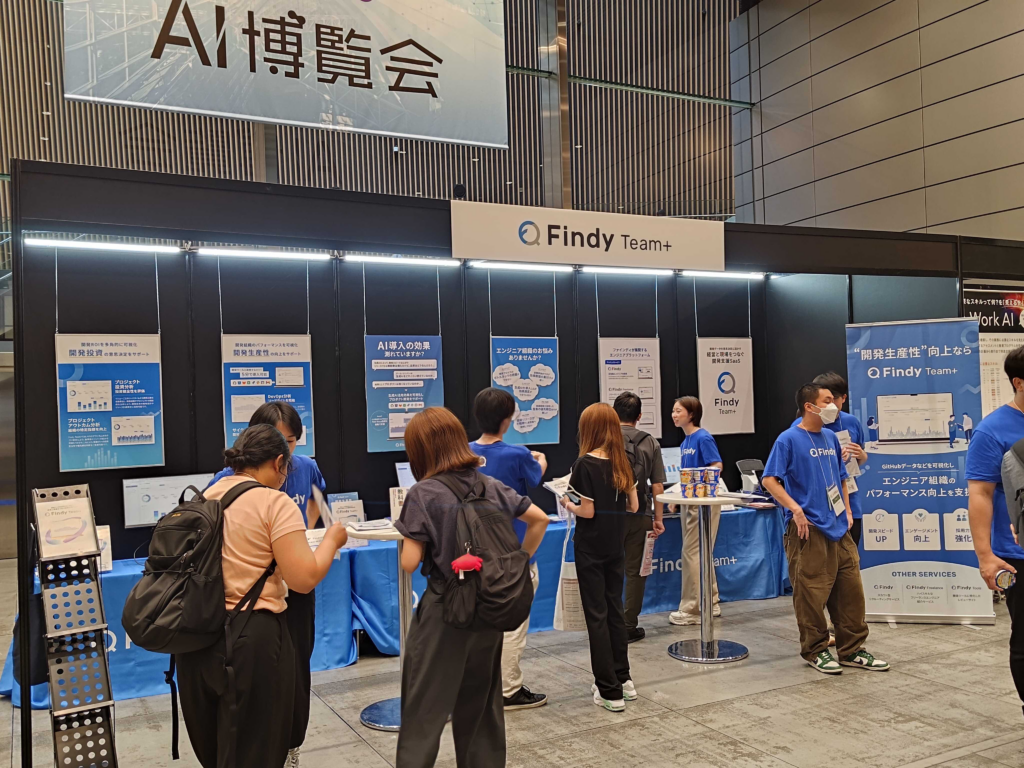

Findy Team+

GitHubなどのデータからエンジニアの業務状況を可視化し、それを元にAIがデータ分析し改善案を提供するサービスが紹介されていました。

現在自社でもエンジニアの工数可視化や業務最適化に力を入れているため、色々と参考になるお話を聞くことができました。

参加セッションの内容と学び

2日間で参加したセッションの中から、特に印象に残ったものを紹介します。

1. 基調講演:間もなく登場から3年、生成AI活用で変わる社会と仕事のかたち

日本マイクロソフト株式会社の西脇さんは基調講演で、生成AIが誰でも使える身近なツールになったと強調していました。日本のAI利用率は46%と低いことについても触れながらも、比較よりも「まず使う」ことが重要だと説明していました。効果的な活用には具体的な指示と対話による改善が必須であり、生成AIはIT戦略だけでなく、人材育成や経営戦略として全社的に取り組むべき技術だとお話ししてました。

2. セミナー:生成AI大賞2024受賞企業のライオンとNECビジネスインテリジェンスが語る。業界を変える生成AIの価値創造事例

生成AI大賞2024受賞企業のライオン株式会社の山岡さんとNECビジネスインテリジェンス株式会社の若林さんが登壇され、一般社団法人Generative AI Japanの漆原さんを交えて活用事例を紹介されていました。両社は社内チャットアプリ開発や業務プロセスへのAI組み込みを推進しています。導入課題として社員の考え方変革と経営陣のコミットメントの重要性を強調し、最も効果的なアプローチは「まず使って改善する」姿勢と管理職層の賛同獲得だと説明していました。今後はAIと人間の役割再定義や教育制度見直しが必要であり、労働人口減少対策としてもAI活用が不可欠と述べていました。

反省点

2日間の参加を通じて、いくつかの反省点もありました。

- 事前の計画が不十分だった

- 人気セミナーは早めに席を確保すべきだった

- RAGなど注目度の高いセッションはすぐに満席になってしまった

- セミナーに早めに並ぶべきだった

- 予約をしていても想定以上の参加者でサテライト会場に案内されるセミナーが複数あった

- モバイルバッテリーを持っていくべきだった

まとめ:AI博覧会の主な学び

2日間のAI博覧会を通じて、生成AIが実験段階を超え、実用的なビジネス価値を創出する段階に入ったことを実感しました。

特に印象的だった3つの重要ポイント:

- 「使いながら学ぶ」姿勢 – 完璧を求めるより業務への実践的な試行錯誤が重要

- 明確な目的設定 – 具体的な業務課題解決を常に意識する

- 全社的なAIリテラシー向上 – 全社員がAIを理解し活用できる文化づくりが競争力の源泉

来年も開催予定のAI博覧会では、さらなる技術進化が期待されます。引き続き最新動向をキャッチアップし、ビジネスに活かしていきます。

ニフティでは、最新技術を活用したサービス開発に取り組むエンジニアを募集しています。ご興味のある方は以下の採用サイトよりお気軽にご連絡ください!