NIFTY TechDay 2025で登壇しました!

ニフティで開発チームのスクラムマスターをしながら、スクラムエバンジェリストという肩書きで情報発信をやっている西野といいます。

2/8(土)に開催されたNIFTY Tech Day 2025で「スクラムマスター入門者のための学習マップ 〜効果的な学びと実践〜」という内容で登壇したので、内容をブログにまとめました。

私のスクラム学習ロード、スクラムの学習マップ、それを踏まえてどう学習していくかという内容です。

スクラムマスター以外でも、スクラムの学習ってどこから手をつければいいんだろう?という方はぜひ読んでみてください。

スクラムマスター入門者のための学習マップ 〜効果的な学びと実践〜 登壇内容

このセッションの目的

- スクラムガイド以外の学習リソースを体系的にマップ化することで、スクラムマスターの学習障壁を取り除く

- スクラムマスターは、個人学習だけでなく共同学習する「仕組み」をつくることで学習効果を最大化できる。どんな仕組みが必要かを伝える

私のスクラム学習ロード

6年間スクラムマスターをやってきたなかで、自分がスクラムを学んできて、効果的だったことや課題だったことををふりかえっていきます。

スクラムを始めようとおもったきっかけ

- アプリのPdMになったこと。サービスが急成長し、機能追加を急いでしまってリファクタが不足し、現場のエンジニアから危機感を覚える声があがる

- 自分もメンバーも今の仕事のやり方がベストとは思えない状態になってきたので、いくつかの開発手法を検討した結果「スクラム」にチャレンジ

未経験のスクラムにチャレンジした時期

- 学習効率、学習量は最高。チームメンバーと活発にスクラムについて議論し、実践していた時期

- 一方、スクラムの実践で今まで見えていなかった問題もみえてきて、それを一人で解決しようとしてしまいつらい時期でもあった

自分のチーム+ほかチームをサポートしていた時期

- 教えることで学習内容の定着や応用はできてきたが、全体的な学習効率はやや低め

- スクラムの実践によりリリース数向上とリファクタが両立可能となり、成果が出てきた。自分としても、前よりはスクラムが「なんかわかった気分」になっている

- ほかチームにもスクラム導入がすすみ、教えてほしいと言われた時期

- 自分のチームではおきていなかった・見えていなかった課題を知るが、スポットでのサポートなので解決までのサポートは十分にはできず

社内外への登壇をしていた時期

- 学習範囲が広がり、学習量も増えるが、具体的な組織課題へのアプローチは手応えがなく学習効率はそこそこ

- ジョインしているスクラムチームが成長し、スクラムマスターとしてスクラムチームにサポートできることが減ってきた時期

- チームを超えて組織をサポートするためにリソースを使い始める

社内スクラムマスター同士で組織課題をとらえる時期

- 今現在はここ。学習効率と学びの楽しさのバランスが一番いい

- いままではどう道を歩くかを考えていたが、いったん高台にのぼって全体をみるほうが効率がいいのではと気づけたような状態

- 充実した学習ができている理由は2つある

- 社内コーチングをはじめたこと。チーム内だけでなく、チーム外にコーチングを開始したことで、自分には知らなかった組織課題があることをが見えてくる

- 同じ課題を抱えた社内スクラムマスター同士で学習ができている

- 楽しく学べているシーンを思い出すと、「唸り」がある

- 自分たちの普段の仕事や課題に照らし合わせて「そういうことか」と思えるブレイクスルーがあるときは、必ず直前に「うーん」とうなっている

- このうなりはスクラム学習初期もあったが、問題を一人で抱えていたのでつらかった。 組織課題を捉えたいというメンバーと一緒に考えているので、学習初期の孤独感がない

6年間のスクラム学習・実践で気づいたこと

- スクラムガイド「だけ」では、スクラムの学習と実践には不十分

- スクラムの関連知識の学習範囲が広すぎる

- 周辺にどういった知識があるのか、最初は手探り

- よい学習経験ほど、人と唸っている時間が長い

- 同じ課題を抱えている人同士で集まると「唸り」が生まれる

- ひとりで唸るのはつらいが、人と唸ったときは最終的に「面白い」「楽しかった」という感情につながった経験が多い

スクラムの学習マップつくってみた

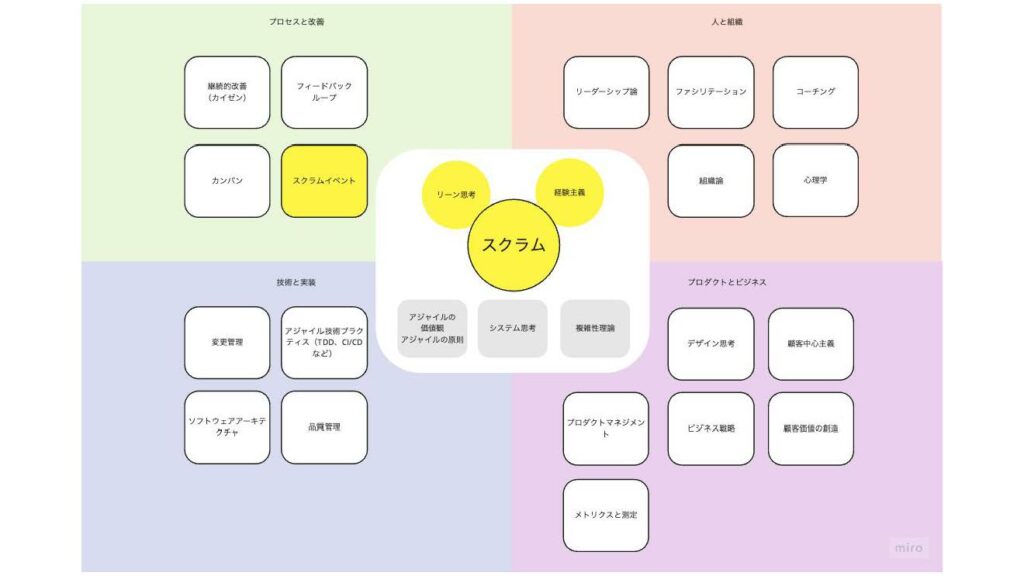

スクラムガイド「だけ」では、スクラムの学習と実践には不十分という気づきがあったが、周辺知識が広すぎるためわかりやすくするために学習マップを作成しました。

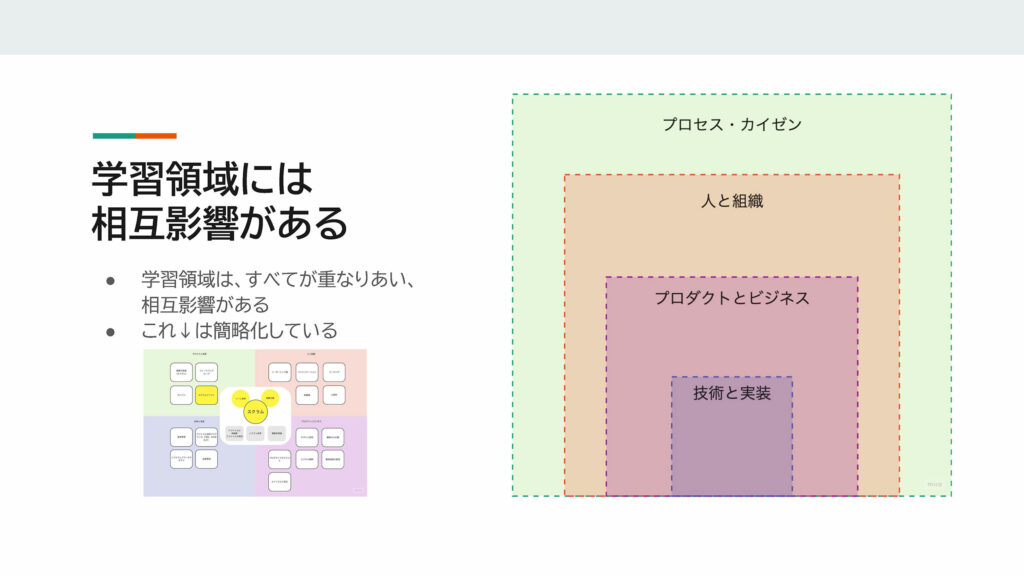

学習領域の相互影響

前提として、学習のエリアには相互作用があります。わかりやすくするためにあえて4象限にしていることに注意して読んでください。

- ものがうまれるコアには実装がある

- プロダクトやビジネスモデルは実装に影響を与える

- プロダクトをつくるのは人・組織

- モノのやり方が一番上位概念

この4つは切り離せるものではありません。

スクラムの原理

- 黄色いエリアがスクラムのコアになる理論

- スクラムはアジャイル開発のために生み出されたフレームワークである。さらに、システム思考、複雑性理論もスクラムの成立に関係があると考える

- 先が見通せないような複雑性が高いことをどう進めるか、という選択肢のひとつとしてスクラムがある

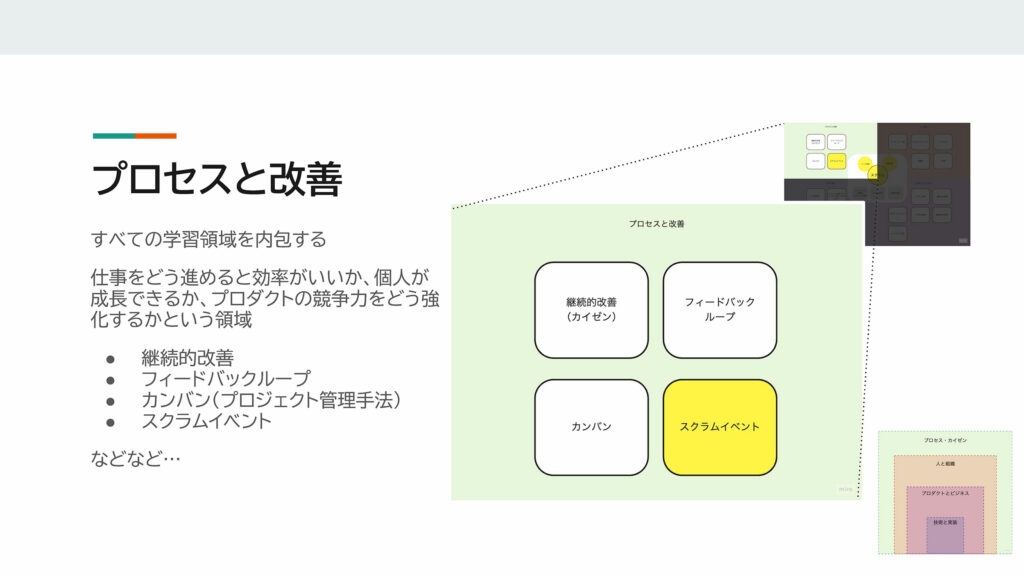

プロセスと改善

- この学習領域にあるわかりやすい要素として4つかいたが、もっとあると思う

- スクラムに直接的に関係するものをここでも黄色にしている

- スクラム関係なく注目されやすい領域。こういうプロセスで仕事をやるといいよ、という本はかなり多い

- ひとつのやり方にとらわれないよう、プロセスばかりでなく組織のこともあわせて学んでいくとよい

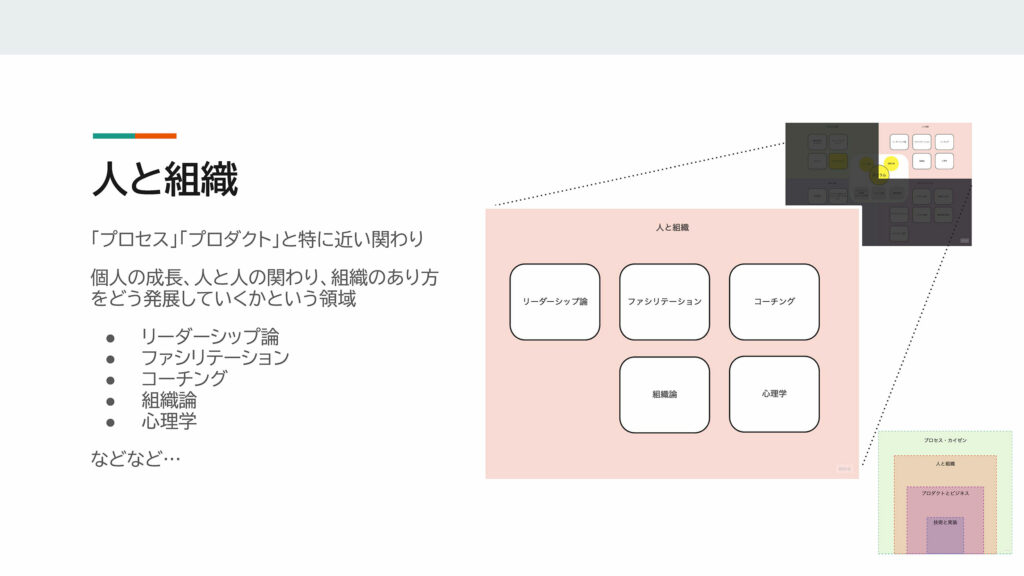

人と組織

- 黄色にはしていないが、スクラムガイドにも「リーダー」「コーチ」は単語としてはでてくる

- スクラムマスターとしては、チームをこえて組織的にスクラムを展開するには、ということを考えるために必要な領域

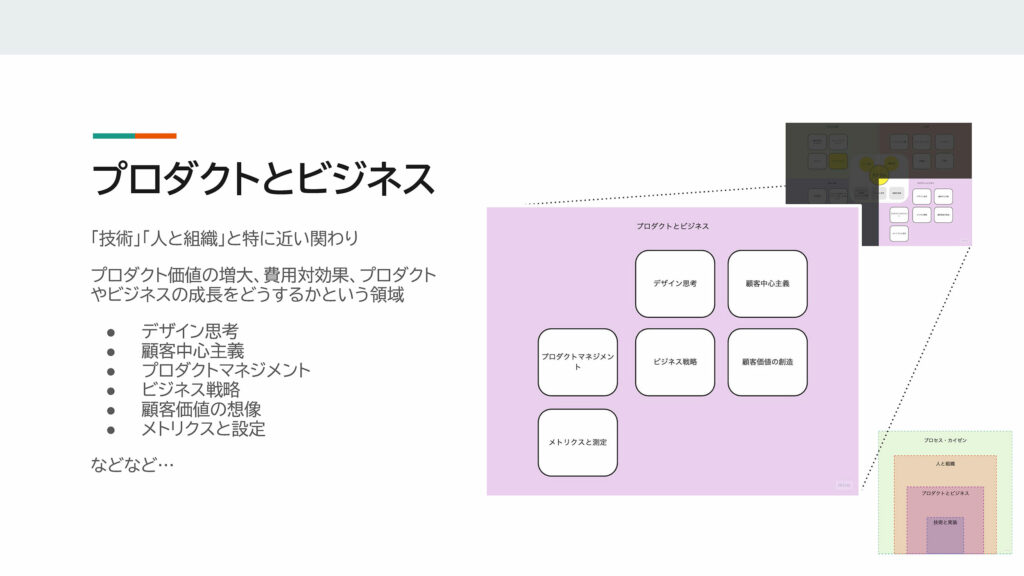

プロダクトとビジネス

- POと一番関わりが深いが、開発者もこれがわからないとうまく設計や測定ができなかったりする

- POとうまく会話するためにはここを共同学習していくといいのかなと思う

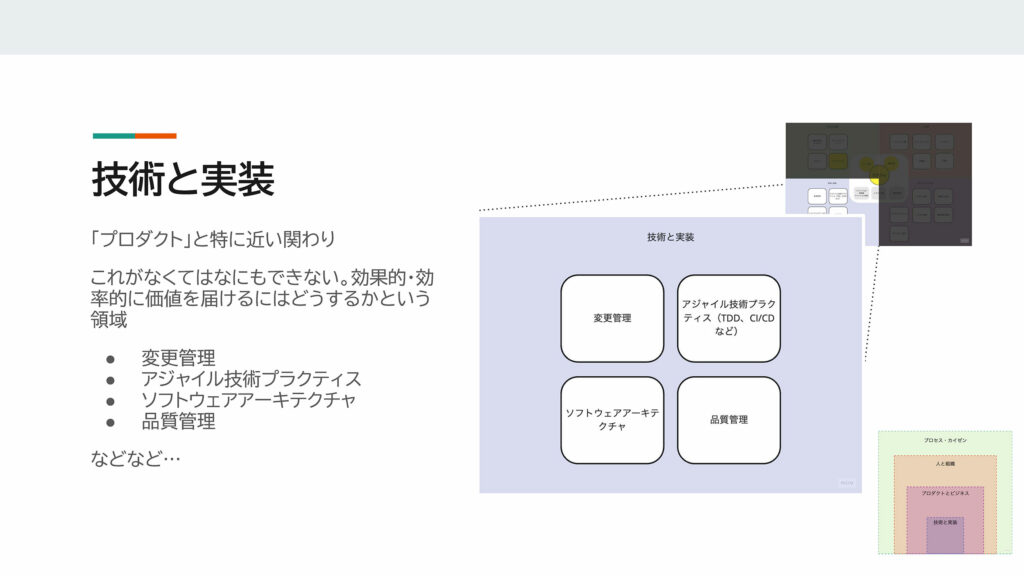

技術と実装

- イベントに来ている人が一番興味関心が高いのはこの領域かと思う

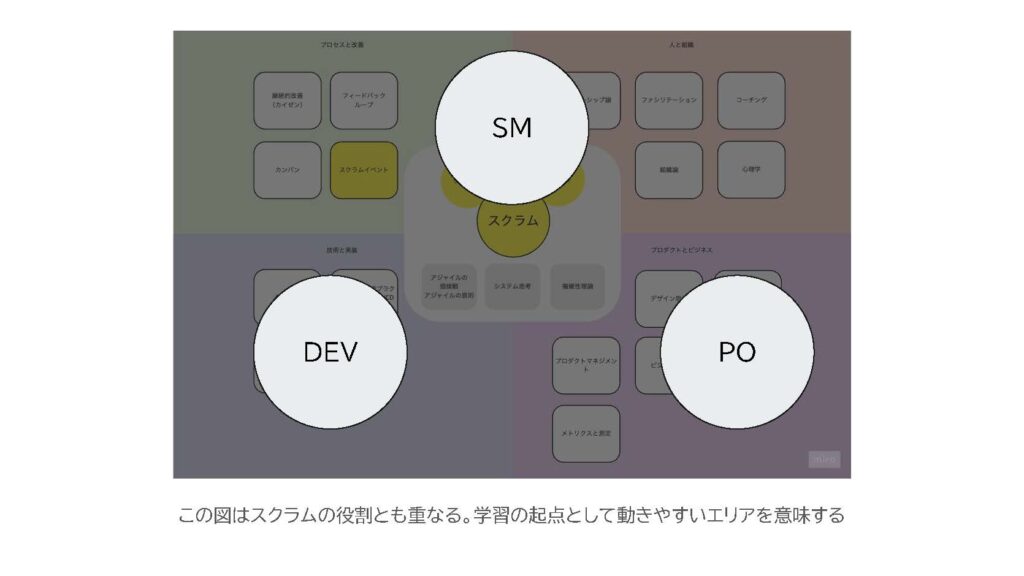

スクラムにおける役割別の学習領域

- どのエリアから学ぶかは環境・人によって自由だが、どこから手をつければいいかという参考としてスクラムの役割と重ねてみた

- スクラムマスターは特に人と組織

- 開発者は特に技術領域

- プロダクトオーナーはプロダクトとビジネス

- ステップとしては隣接するところを学ぶことがおすすめだが、どれを学んでもプロセスは関わってくる

このマップの使い方

自分やチームの学習マップを描いてみると、一つの本が複数領域にまたがることが多いことがわかります。

元になったデータをPDF化したので、使いやすいようにご自由にカスタマイズしてご活用ください。

効果的な「グループ学習の場」に必要な要素

学ぶエリアをきめたらどう学習するかを考えてみます。今までの経験のなかで、良い学習経験ほど「うーん」とうなっていることを解体してみると以下に気づきました。

- 唸るほど「考え抜く」仕組みをつくる

- 複雑な課題と、その解決に役立ちそうな学習内容とを照らし合わせて考えることを学習のメインにする

- 参加者の学習経験値に差がない(経験値は「0」が最も揃えやすい)

自分の経験だと、「教える」は記憶の定着としては良かったですが、学びが増える・次につながるかという観点でいうと限界がありました。

- 教わる方も先生役にきけばいいかとなってしまい、唸りがうまれない

- 唸るほど「考え抜く」仕組みをつくる

参加者に共通する課題があって、そこに役立ちそうな学習内容を学び、参加者同士でアプローチしてみることまで含めて「学習計画」なのだと思います。

まとめ

学び続けるために

- 「スクラムの学習マップ」見る・使う

- 「プロセスとカイゼン」「人と組織」「プロダクトとビジネス」「技術と実装」

- 「唸り」がグループ学習中にうまれるようにする

- うなりがない=わかりやすすぎる、実践していない、本気でない

- 「うーん…」という時間があることが、結果、効率的な学習につながる

理論をどう学ぶかというマップを示したが、地図だけじゃなく実践、旅もしてほしいと思います。

学びたいことは行き方がわからない目的地です。

地図を囲んで旅行の予定を立てるように、悩みつつも楽しみな気持ちをもちながら、ワイワイ学んでいきましょう!